从追赶到领跑,长城做对了什么?

XCP谢志敏

XCP谢志敏

2025年的中国汽车市场,已经完全变天了。

根据乘联会数据显示,今年上半年中国品牌在乘用车市场的份额已经突破了65%,尤其是在新能源领域,中国品牌的占比更是高达78%。

更重要的是中国汽车不仅仅是在国内市场实现全面超越,更是以年均20%的出口增速登上全球舞台,成为了全球汽车产业格局重构的重要推力。

那么问题来了,从跟跑到领跑,中国车企究竟做对了什么?

刚好,2025年是长城汽车创立35周年,作为目前最为成功的中国车企之一,我们不妨以长城为例子,看看它在这35年里面究竟做了什么。

35 年啃下 “硬骨头”:从 “卡脖子” 到 “全球供货” 的自主突围

在中国汽车行业发展初期,核心零部件依赖外购曾是制约产业升级的 “心腹之患”,发动机、变速箱等关键部件的技术垄断,让本土车企陷入 “组装代工” 的被动局面。

举个最简单的例子,三菱发动机曾经占据过中国车市的“半壁江山”,尤其是4G6系列的发动机更是一定程度上是自主品牌的“唯一选择”。不选三菱发动机?抱歉,市面上压根就没有其他成熟可靠的发动机可以用相对合适的价格卖给你。

而长城汽车在创立之初就选择了一条简单但正确的道路——坚持底层技术自主。

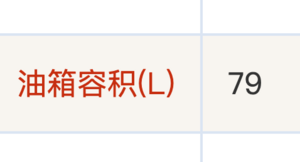

成立35年以来,长城的这份坚持终于形成了从被动依赖到主动掌控的质变。现在的长城汽车,已经实现了发动机、变速箱等核心零部件 100% 自主化,无论是搭载于哈弗、魏牌等品牌车型的 1.5T/2.0T 涡轮增压发动机,还是匹配混动车型的 DHT 变速箱,甚至是全新智能四驱电混技术Hi4,都是自主研发成果,性能参数不仅达到国际主流水平,更在燃油经济性、平顺性上形成差异化优势,彻底摆脱了对外资供应商的依赖。

长城旗下还有3家零部件子公司进入了全球零部件百强榜单,分别是专注于动力系统的蜂巢动力、深耕智能座舱、轻量化技术的诺博汽车以及聚焦汽车底盘、车身、精密模具等领域的精工汽车。更重要的是,这3家公司并非长城内部供血、仅为长城服务,而是以独立市场主体的身份参与到全球竞争,甚至部分产品已经获得了像宝马、大众等国际一线车企的认可,成功向它们批量供货。

这意味着中国汽车核心零部件不仅实现了 自主造,更在技术标准、品控体系上达到了 全球标准,也说明了中国汽车市场真正完成了从 “引进来” 到 “走出去” 的关键转型。在过去,“市场换技术”是整个汽车行业的期待,但却因为各种原因,市场让出去了,技术没进来。但现在,长城用35年的时间来证明——只有坚持技术自主,才能实现这种期待。

全球研发布局 + 开放实验室

技术并不会凭空出现,每一项技术的背后都是体系化的研发。

为了实现 “全球标准、本地最优”,长城搭建了覆盖德国慕尼黑、日本横滨、美国底特律、印度班加罗尔等核心汽车产业高地的 “七国十地” 全球研发布局。将德国的动力技术、日本的电子电控、美国的智能驾驶等区域优势资源整合,形成覆盖全产业链的研发网络;在资金投入上,长城每年还有超百亿的研发费用持续投入。

得益于完善的研发体系,长城过去几年的技术进步相当大。就拿长城的Hi4智能四驱电混技术来举例,其混动专用发动机热效率就达到了41.5%,前桥传动效率97.5%、后桥97.7%,并且前后桥电机都能同时进行能量回收,回收效率远大于传统双电机混动方案。

除了技术研发体系外,长城还打造了亚洲最大安全试验室,以及涵盖动力、智能、安全等领域的尖端实验室。并且这些实验室不仅服务于自身产品研发,更面向行业开放共享。相比以前习惯“单打独斗”的场面,现在这种功能 “开放共赢” 的格局更能为本土同行提供关键的试验验证平台,共同推动中国汽车行业整体的技术水平的提升。

全产业链闭环:自主可控扛起产业升级重任

如今汽车行业逐渐转向电动化、智能化、网联化、共享化,供应链要求更高。而长城汽车过去35年攒下的 “全产业链自主可控” 体系,在现在的环境下更能看出它的战略分量。

从核心零部件的研发制造,到全自动化工厂的智能生产,再到整车根据不同场景落地,长城搭起了一条没短板的产业链闭环。

而这种产业链闭环不仅能让车企在生产过程中具备更高的抗风险能力,还能做到 “技术 - 产品 - 市场” 的快速迭代。比如,当混动技术突破之后,长城就能立马用在好几款车型上,智驾系统优化了,就能立马通过OTA更新给旗下车型,提高实际表现能力。

这种这种 “高效协同” 的能力,正是中国汽车从 “规模优势” 转向 “技术优势” 的关键。这种 “靠自主技术带动产业链升值” 的模式,也给更多本土车企提供了能学的样子,推着中国从“汽车大国”转向“汽车强国”。

编辑说:

回望过去35年,长城汽车的故事早已超越一家企业的成长史,成为中国汽车技术自主化的缩影。从打破外资垄断到引领产业链升级,从深耕本土到服务全球,长城用 35 年证明中国制造,不仅能赢得市场的信任,更能扛起推动产业进步的责任。同时,像长城这样的中国车企也将成为中国汽车驶向全球舞台中央的重要底气 —— 毕竟,当一家车企能 35 年如一日坚守技术自主,那 “你永远可以相信中国制造” 便不再是口号,而是看得见、摸得着的实力。