功夫汽车 | 小米造车,“快”就行了?

功夫AUTO

功夫AUTO

俗话说,天下武功,唯快不破。

这句话放在造车这件事上,一定程度上也说得通。众所周知,随着新能源车渗透率不断提升,新能源车市场也即将进入“全面爆发”阶段。

最先拥有“先发优势”的无疑是特斯拉,“蔚小理”从四五年前开始急起直追,还有包括丰田、大众、本田、通用等传统车企的大象转身,无不指向同一个问题。

谁能率先“跑马圈地”,抢占市场,占领用户心智,谁才有更大的胜算。

这个逻辑,其实是和电商、社交等领域是一样的。这种紧迫感,雷军肯定有着切身体会。

作为一个颇具实力的“后来者”,小米汽车虽然起步晚,但步伐却相快。前段时间刚敲定生产基地,转头,又举办了一场“预发布会”。

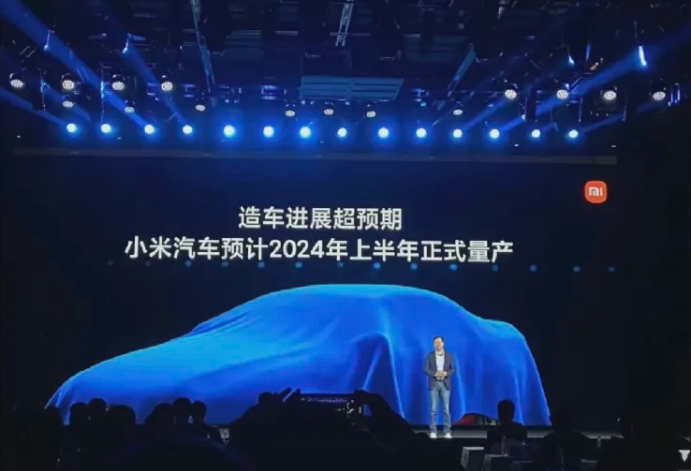

当然了,这场发布会的核心信息只有一个——“预计2024年上半年正式量产”。

但这个被调侃为“连车壳都未搞定”的发布会,却强烈地释放出一种信号,小米造车,速度很快。

两年实现量产,小米速度非常惊人

看到雷军宣布小米汽车预计将于2024年上半年正式量产,业外不少人会感慨“太慢了”,这个速度怕是赶不上热乎的市场了。

但如果熟悉汽车产业的话,就知道上这个速度已经相当惊人了。

要知道,一辆汽车从设计到销售,往往需要至少五年的时间。大家看一下那些我们耳熟能详的车型,比如最近换代的11代思域,上一次换代就是5年前。这还属于更新换代比较勤的车型,很多车都是缝缝补补又三年,七八年不换代是常事。

虽然电动车相对而言研发没有那么复杂,动力电池+电机+单档变速箱这个传统链相对简单一些。但设计、相关公告的申报、零部件的选型设计、整车的匹配这些,一样要花不少时间,最关键的还是测试,光是高温、高寒、高原三大试验,进行的时间就不一样,一般没有个一两年下不来。

大家觉得小米慢,但宣布2024年上半年就量产,实际上也就2年多点的时间。假若量产后半年内交付,最多也就是3年左右的时间。

回头再对比下“蔚小理”:蔚来是14年11月成立的,ES8交付是在18年上半年月;小鹏成立于15年,真正能向市场交付是18年12月;理想就更晚了,由于前身车和家的关系,还是产品路线切换,时间比另外两家还要长。

同样,小米的团队组建也是有条不紊,9月1日小米汽车正式完成注册,随后小米就宣布首个工厂将落户北京亦庄。雷军在发布会上还透露,目前小米汽车已经收到超过2万份简历,研发团队到岗已达453人。之前看脉脉上有人讨论,就提到小米现在挖人非常狠,挖得很多新势力都很心慌。

另据雷军透露,小米75天进行了85场业内拜访沟通,而且与200多位汽车行业资深人士进行了深入交流。行业内上一次这么密集“拜山头”的大佬,还是最近有点烦的许老板。

另外小米也在积极与各大主机厂谈代工的事,毕竟亦庄工厂在2024年就形成产能的希望不大,还是找现有的主机厂代工更稳妥一些。江淮、东风、北汽之前都传出过代工小米汽车的信息,不过从最新的消息来看,小米似乎更倾向于找一汽代工,双方已经接近达成一致。

总体来说,小米造车的进展还是比较快的。一方面全链条发力造车,另一方面积极维持热度,整体算是在向着好的方向发展。

雷军的隐忧,小米模式造车能奏效吗?

当然了,除了速度要,要追上大部队的步伐,小米造车的模式,其实也是有待验证的。

就连雷军自己,也在发布会上坦言了自己的担心。

按雷布斯的话来说,小米造车并不是为了“出风头”。他提出现在的电动车已经不再是传统的机械产业,而更倾向于是信息产业。而且很多小米的同行已经在做了,小米如果不造车,那很有可能会被淘汰。

从智能手机到智能家居,再到智能电动车,小米的目标是整合全智能生态,有非常强的扩张性。

根据目前的消息,小米造车依然会像之前小米生态链的扩张一样进行。就是前期以整合资源为主,凭借出色的“组装”能力和成本控制能力,先啃下一部分市场,所以小米汽车是很可能给出相当惊爆的价格的。比如电池可能会找宁德时代、比亚迪这些动力电池生产商采购,驱动电机找博格华纳、方正电机这些巨头购买。

不过,和手机行业相比,新能源车核心零部件商的“话语权”要比手机的零部件供应商更强,也更分散。小米对汽车业供应链的把控程度能够去到哪里?可能是一个最大的“X因素”。

这种方式在燃油车时代很难奏效,因为对大部分车企来说,发动机、变速箱都是最核心的技术,岂能轻授于人。本田的“地球梦”系列,宝马的B48+8AT,丰田的THS混动系统这些,都是经过多年锤炼的技术结晶,这些一线的技术即使花钱也很难买到,更不用说价格了。即使能买到,车企也会担心被别人“卡脖子”,核心零部件还是自己造才放心。

但在电动化时代,事情正在发生变化。以理想汽车为例,它采用的还是比较有难度的增程式混动方案,但发动机来自于三菱,电池来自于宁德时代,电机则是联合电子和博格华纳,依然取得了不错的效果,它旗下的理想0NE甚至一直稳居30万级新能源SUV销量第一。

因此小米这个路线,从商业逻辑上来判断,是可行的。但毕竟造车要比造手机复杂一个数量级。尽管战略规划是能够说通的,但在这个过程中,小米汽车的前路,很有可能,还是有很多坑等着去填。

功夫拍案

小米造车的速度,从目前外界可以感受到的信息来看,确实是比较快的。

但造车这件事,显然不是光靠“快”就行。

“大干快上”固然让人看起来很爽,但最后,还得尊重客观规律。