跨界造车众生相:虚线的苹果,曲线的华为,直线的恒大

车谈会

车谈会

出品 | 破浪图文组

文 | 章丽娟

下半年以来,除了发布新款手机,苹果造车的动静越闹越大。与以往的“捕风捉影”不同,这次苹果或许来真的。

近日,据台媒报道,苹果正在美国设立汽车组装厂,并开始与全球汽车电子供应商展开合作洽谈,预计2023-2025年之间,带着苹果logo的“车”便会亮相了。

对于苹果造车这件事,我一直觉得“那是早晚的事”。未来,我们的车不就是继手机之后最大的移动智能终端吗?当汽车与互联网之间的界限越来越模糊,作为智能研发领域的佼佼者,苹果跨界造个车也是情理之中。

毕竟,在这个时代,谁还不是斜杠青年呢?在三百六十行中,汽车行业一直被外界当成跨界“风口”,从早期家电企业纷纷入局,到近来地产,科技企业布局新能源造车,造车行业长期被资本瞩目。

国内外不少公司都卷进了跨界造车这股风潮,经过市场的毒打,国外著名家电企业戴森已经正式宣布缴械投降,由造车转为了造零件。

在造车路上走得磕绊的苹果对其造车意图总是遮遮掩掩,其中虚实难探;在我的认知中,华为大概率是会“曲线造车”,而恒大一日千里,量产车指日可待。

苹果造车之心不死

相比于那些卖房、卖保险、买空调、买酒的企业跨界造车,有互联网背景的企业总能得到更多人的青睐。有钱的BAT不造整车,但是也没少掺和造车的事,出钱出人才,像蔚来、理想等造车新势力缺钱,背靠互联网大佬也是能混得不错的。

而苹果本身就是大佬,其卖出去的 iPhone 和 iPad早就可绕地球好几圈了,除了在智能手机独领风骚,在电脑、智能手表、蓝牙耳机等领域,苹果照样能引领和重塑行业格局。如果你以为它只是买几款产品那就太天真了,其打造的是一个生态系统。

汽车,作为生态链上必不可少的一环,很难想象苹果这样有钱、有技术、有技术积累、有品牌的玩家会对这一市场熟视无睹。

其实,苹果对汽车行业的跨界迹象并非无迹可寻。那大概是乔布斯时代发下的宏愿了。乔布斯先是把“Apple Computer”改为“Apple”,之后又公开表示“我们有平台去设计好一辆车,在不久的将来我们要打造一款汽车”。

在他离世的第三年,苹果在日内瓦车展发布Carplay车载软件,这套软件搭载在不少主流车企的车上。随后,推出了无人驾驶汽车研究项目“Project Titan”,这个市值十万亿的巨头,一出手便拿出超1300亿资金投入研发。自此,苹果造车的消息不断发酵。

后来,苹果又从特斯拉、福特、大众等全球车企中广挖人才,其中从特斯拉挖的“墙角”就超过500人,紧跟着又公布近70项汽车相关专利。据最近的消息显示,苹果公司已经任命其人工智能主管约翰·贾南德雷亚(John Giannandrea)领导自动驾驶汽车部门,他将监督该公司继续研究一个最终可能用于苹果汽车的自动驾驶系统。

造车难,有人有钱远远不够,在造车这种高投入低回报的现实下,苹果也曾打过退堂鼓,中间有一段时间销声匿迹。但是毕竟人家是有硬实力的,而且在自动驾驶领域相比于特斯拉也是有优势的。无论是苹果自己的操作系统,自研芯片的能力,还是苹果用产品给消费者养成的操作习惯,都会让苹果进入汽车领域显得更加容易,也更加顺理成章。

最重要的,还有它那该死的影响力(品牌力)。当苹果从一种水果成为一种高科技的代名词,尽管被咬了一口,但是依然不妨碍大家把它捧在手心,不妨碍年轻人卖肾换它,不妨碍我老板嘴上说着换华为,明日反手又是一台最新款的iPhone,唉,真香。

苹果的造车计划会如愿吗?不一定,尽管果粉不少,但是苹果在未来两三年内无法在无人驾驶技术上取得实质突破,“颠覆”是目标,“被颠覆”可能是结局。

“华为不造车”,言论三年有效

跟苹果一样都是世界级的高科技巨头公司,并且在汽车业务上已经取得一定地位的华为会不会跨界造车呢?

何况这条“界”对于华为来说一定都不难跨过,在今年的北京车展上,一向低调做事的华为,单独设置了一个大展台,打出华为智能汽车解决方案BU“把数字世界带入每一辆车”的slogan。展台上展出了华为一系列关于智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联、智能车载云服务等解决方案。从展台经过,从衣着扮相来看,光顾这里的都非等闲之辈。

所以,华为完全是有实力造车的。只是它把“曲线造车”的战线拉长了。

“不造车”,这是近年华为高层对外的“统一口径”。眼看智能技术的光芒已经挡不住了,任正非在上个月签发了一份三年有效期的《关于智能汽车部件业务管理的决议》,内容如下图。

核心信息就是,华为的汽车业务进入到全力以赴的状态;华为不造车,聚焦ICT技术帮助车企造好车。

这段话最不可信的一点就是任正非在18年前也曾拍板说,“不做手机”。现在呢?华为手机不仅立名于世界,更是国货之光。

那么问题来了,强硬表态“不造车”背后,华为是算好了一笔账笃定当汽车供应商?还是说给自己留出了三年的缓冲期呢?无疑,后者更站得住脚。

值得注意,首先,这份文件属于很少对外公开的华为EMT(经营管理团队)决议,但是后来却成为公众讨论的话题。实有欲盖弥彰之嫌。除了有效期,我们再看看这条声明:以后谁再建言造车,干扰公司,可调离岗位,另外寻找岗位。这番“放狠话稳军心”的操作也是让车企放心跟华为交朋友。

我倒觉得,华为不是不造,而是想磨刀三年。很显然,在如今车市下滑的大背景下,现阶段对华为而言更重要的是通过合作验证它认为好的技术、产品和形态,从而去定义一款能让自己活下来的好产品,不需要急着自己下厂造车。

毫无疑问,想要在新赛道上活下去,华为至少需要磨刀三年,更需要再摸索三年。有华为员工在《决议》发布后表示其挺合理,“现在整车行业疯了,蔚来市值超过奔驰,理想市值超过现代,这不正常。华为沉下来仔细研究底层技术,用3年时间把技术打扎实,到时候再看看行业走势。”我觉得这倒是比较接近华为高层的想法,毕竟这个软件定义汽车的时代没有过去,华为造车就不会太晚。

华为如今更多是以合作者的姿态打入汽车市场。最近,一个名叫“CHN”的词在车圈被热议,这是长安华为、宁德时代共同研发的一个纯电平台,这个词也是取自三家企业的首字母。在这之前,上汽、阿里也宣布发起高端智能纯电品牌“智己汽车”。在合资品牌已经越来越彰显诚意的市场竞争中,“抱团打天下”已经成为了业界的一种新的合作方式,作为国内自动驾驶领域的“大哥”,华为的重要性也越来越凸显。

我想,聪明的企业也许就是懂得如何搭建桥梁然后收过路费,不急着去抢饭碗,厚积,然后薄发。

从恒大,看跨界的喜与悲

非常有意思的一个现象,同是跨界造车,华为这边对“造车”这个字眼是三缄其口,讳莫如深,手中掌握智能电动汽车全栈技术,无限逼近造车,但却主动发出造车禁令。但是恒大这边却是旗鼓喧天,高歌猛进。离汽车行业明明天远地远,却一副All in的态势,似有成为新能源汽车总舵主之势。

2018年底,恒大健康被“渣男”贾跃亭骗钱骗感情之后,大家都以为恒大造车项目就此夭折了,那曾想,许家印这颗被伤过的心更加坚定了,2019年伊始,恒大健康便开始了一系列并购动作,让外界措手不及。

18个月后,恒大造车就亮出了成绩单。今年8月,恒达汽车一口气发布了六款车型,覆盖了A到D所有级别,以及轿车、轿跑SUV、MPV等全系列车型。紧接着,恒大汽车上海、广州两大生产基地首次向媒体公开。相比较于特斯拉上海工厂,恒大建厂的速度更快更狠。

也就是这样“操之过急”,恒大造车常被外界认为是项庄舞剑意在沛公,圈地才是其真正意图。毕竟老本行是房产,网上的传言就跟长了脚一样遍地窜,恒驰1路跑视频一发布就被评论不真实,内饰也被吐槽失真。最后,还是许家印亲自出面,恒大汽车科研团队公开亮相来打破外界的质疑。尽管如此,身边的个别媒体朋友,也依然对其信心不足。

从大背景来看呢,恒大造车是具有合理性的。随着国家出台一系列限售政策,楼市受到严格调控,此外行业天花板正在逐渐见顶,面临增长瓶颈,寻找新的增长方式成为地产商们的共同目标,而新能源作为国家重点扶持的新兴产业,正中那些恒大这些房产商多元化发展的要求。

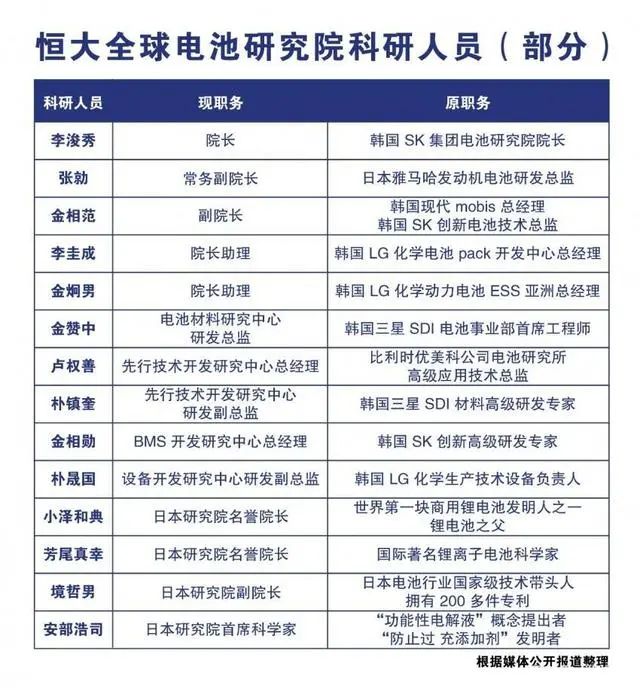

其次,恒大并不是“PPT造车”,近些年,无论是花的真金白银从“0”到“6”造车,通过资金实力吸纳了全球汽车相关各行各业的顶级人才加入,以及入股、收购多家相关配套企业,目前恒大电池研究院已重点布局锂离子电池、固态电池、电池材料、BMS以及下一代电池技术的前瞻开发及应用,同时还在筹建36个体验中心、1600个销售中心、3000个维保售后中心。而这些都是实实在在的东西。

万事俱备,但是它的产品尚未接受市场考验,恒大汽车未来会不会成为汽车行业的一颗新星,成为新能源的破局者,一切尚可知,但可以预见的是,未来随着恒驰量产上市,恒大在新能源的发展史上不至于寂寂无名,而我们只需让子弹再飞一会。

其实,像恒大这样跨界造车,在今天来看已经不是什么新鲜事,有太多的“汽车门外汉”纷纷加入造车大军。它们中的大部分企业具有先天的资本优势,可以通过投资、并购切入造车行业。经过时间的洗礼,这些企业有了不同的结果,有的被淘汰出局,有的在苟延残喘,有的正迎头赶上,有的已强势崛起。其中悲喜,只有真正尝试过的人才知道。

在这波跨界造车的“新势力”里,有离车比较近的互联网人,比如,创办蔚来汽车的互联网汽车媒体人李斌,创办理想汽车的汽车之家的李想、创办小鹏汽车的互联网人何小鹏。

家电业中,格力、春兰、创维、美的等都榜上有名,其中我们熟悉的“跨界选手”董明珠。在公司层面收购珠海银隆失败后,她个人出资10亿入股了银隆。去年又带领格力电器与威马汽车达成战略合作,同时还成立了一家国创能源互联网创新(广东)有限公司,可见进军新能源汽车的执着有多深。

在地产汽车造车的名单中,除了恒大,有宝能、碧桂园、华夏幸福、万达、富力等企业,这些企业几乎都以“不差钱”的姿态宣布入局新能源汽车,通过买买买或投投投的方式来拿到造车的入场券。但是在这条赛道上,大部分已经离场了。

拒绝盲目,回归造车常识

不差钱,通常是很多跨界入局者的底气。但是一旦真正投入进去两三年,就会理解“造车即烧钱”的奥义。尽管有些车企家大业大,不差钱,看中的企业、技术均可以通过投资或并购收入囊中,但如何处理好新旧文化、管理、制度等冲突成为重中之重。

另外,因为初入行业,难免会“人生地不熟”,所以也较为容易掉坑。就算造出了车,如何让产销上量又是一道难题。就像造车新势力中实现量产的企业不少,但是大多数销量则惨不忍睹。要不是翻旧闻,我都不知道董明珠入股的银隆新能源,还曾生产过一台酷似丰田埃尔法的广汽艾菲MPV。

这也是为什么,跨界造车这条路上,失败的人多,成功的人少。在众多跨界的企业中,也就走出来几个叫得上名的,更多的是长久地寂寂无声以至于最后退出市场。

一些能顺势崛起的企业,也多和其创始人有着密不可分的关系。例如像李斌、何小鹏等企业家有过创业成功的经验,再次创业则驾轻就熟。公司自创立之初,就有着清晰的产品规划,有着明确的营销策略以及可靠的创始团队,这些因素让他们成功晋升第一梯队。这多少存在着“幸存者偏差”。

造车从来就不是一项“砸钱”就能成功的事业。造车是一个以技术、人才及规模效应著称的传统产业。虽说相比燃油动力,电动汽车的“三电”技术难度大幅降低,给了电动车企一次“颠覆”传统汽车产业的机会,但并不是说,可以在不尊重规律和常识的前提下,创新一套互联网思维的服务模式,靠着“烧钱”就可以成功,更不要说借着政策利好,进来浑水摸鱼。

尤其是对于那些对造车难度认识不足,盲目跟风投资,随意跨界造车的企业来说,更应该认识到回归造车常识的重要性。必须认识到,打造优质产品的关键始终离不开:核心技术的积累、制造成本和精细化运营等多方面的支持。

有些“不务正业”能带来“无心插柳柳成荫”效果,但是也可能带来巨大的浪费。近些年,随着新能源汽车的大热,各行各业跨界而来,对于传统车企造成一定的冲击,一定程度上加速了传统车企洗牌期,促进资源整合,也有助于为行业注入新的活力,让行业焕发新的生机。但同时也要看到,跨界造车企业动辄数十万辆、百万辆的规划产能会造成严重的社会资源浪费。

在2020年如此艰难的开局里,我们实在不想再对国内已经跨界造车,或者准备跨界造车的企业和创业者们“落井下石”了。造车就像一座“围城”,里面的人想出去,外面的人想进来。尤其对于那些“外面的人”来说,在做出理性选择之前,一定要先对汽车制造进行一个深入的认识。

无论是不甘心放弃,又没有勇气冒进如虚线一般的苹果;还是三年内不造车,走“曲线造车”路线的华为,亦或是一条直线将新能源之路走到底的恒大,既然选择了要跨这个“界”,那就守住造车常识的底线,才可能等到胜负分晓那天。

*本文图片来源于网络

-END-

推荐阅读

01 字典里写满“勇敢”的恒大,造车路注定崎岖而伟大

——只有经受住了质疑,才有鲜花满路

02 硬核攀登者:恒大恒驰

——量产才有未来